L’enracinement chap. 1

L’enracinement chap. 1 : j’ai mille et une raisons de vous dire cela

Avec Makéda Giron, Sybille du Haÿs, Anaïs Marion et Princia Itoua

Du 10 octobre au 12 décembre 2024

à Ruart, Lycée agricole Xavier Bernard, Venours

Vernissage le jeudi 10 octobre à 18h30

Dévernissage et repas partagé le jeudi 12 décembre à partir de 18h30

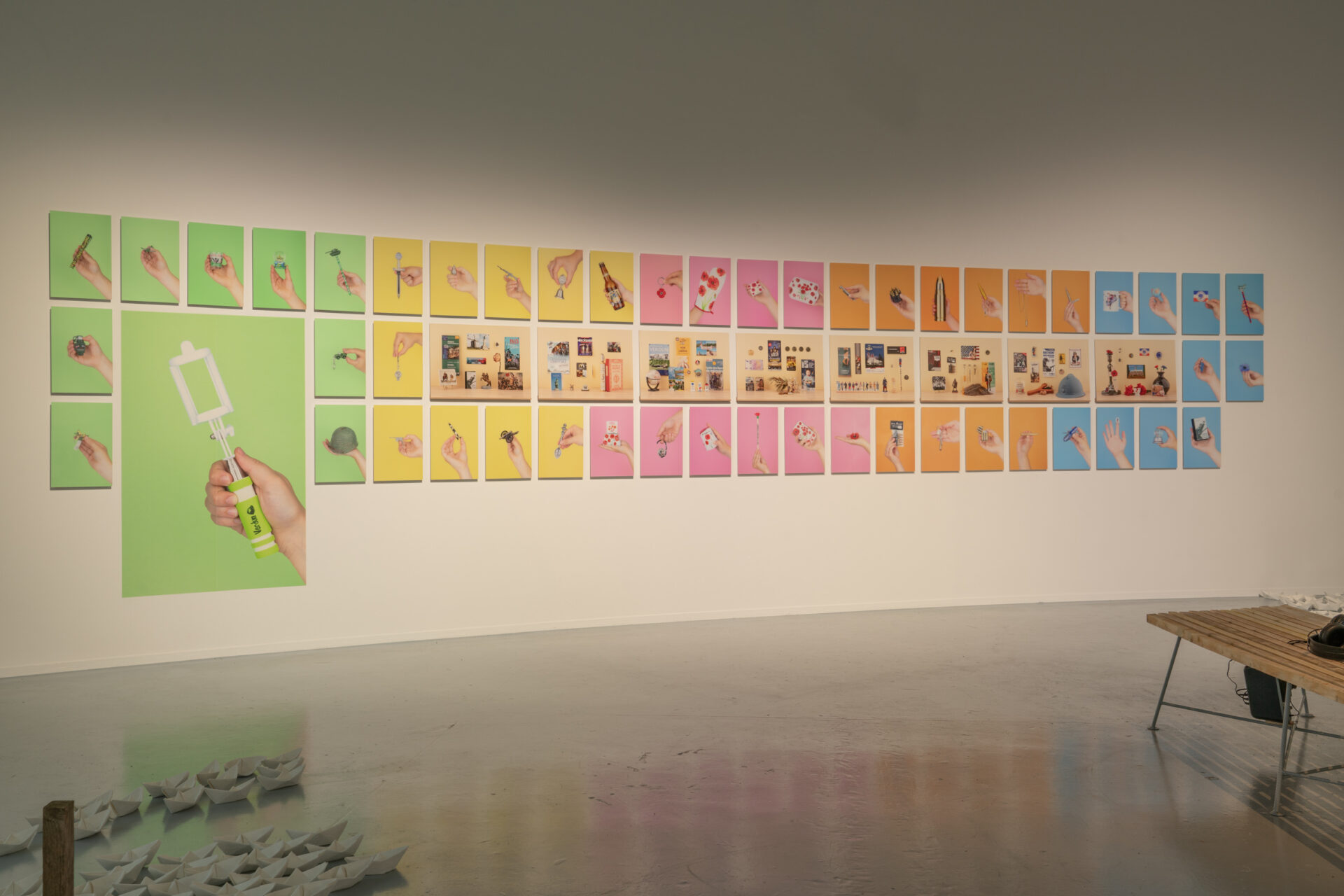

Le projet L’enracinement réunit quatre artistes à la manière d’un jumelage artistique entre l’Alsace-Moselle et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, en mémoire de l’accueil des évacués de Moselle en 1939 dans le Poitou. Makéda Giron, Sybille du Haÿs, Princia Itoua et Anaïs Marion proposent une déambulation dans leurs recherches respectives en s’interrogeant sur les résonances de cette histoire avec l’actualité.

« Lorsque je suis arrivée pour la première fois en gare de Poitiers, j’ignorais que je venais d’emprunter l’itinéraire parcouru par des milliers de Mosellans avant moi, dans les premiers jours de septembre 1939. Quelques heures après la déclaration de guerre, le gouvernement a évacué les communes frontalières. Les populations déplacées ont été accueillies dans les villes et les villages de la Vienne, de la Charente et pour les Alsaciens, de la Haute-Vienne et de la Dordogne. Vous n’aviez peut-être jamais entendu parler de cette histoire avant de lire ces mots. Jusqu’à très récemment, moi non plus. Rares sont les images et les témoignages qui racontent l’accueil de ces populations de l’Est, ne parlant pas la même langue que les habitants de la région. Comment ce moment d’hospitalité fait-il écho à notre actualité ?

Les conflits et les exils sont, aujourd’hui comme hier, les deux faces d’une même médaille. Le déracinement résulte de la guerre mais aussi, pour Simone Weil, de la destruction des liens que nous entretenons avec le passé et la dissolution du sens de la communauté. Dans son essai éponyme, elle expose l’enracinement comme l’un des besoins humains fondamentaux : chaque personne a besoin de se sentir enracinée dans un environnement, dans le passé et dans les perspectives d’avenir. C’est ce besoin qui nous réunit, Makéda Giron, Sybille du Haÿs, Princia Itoua et moi-même, Anaïs Marion, pour le premier chapitre d’un trio d’expositions qui fera le chemin depuis la Vienne jusqu’en Moselle. Liés d’une manière ou d’une autre à ces deux territoires, nous interrogeons la mémoire des lieux qui nous construisent.

Un docteur alsacien formule le concept de nostalgie pour la première fois au 17e siècle, lorsqu’il suit des soldats envoyés loin de chez eux. Il décrit une perte de repère, un malaise provoqué par le manque de leur région natale, une douleur qui ne peut être soignée que par le retour sur leurs terres. C’est l’émotion d’Ulysse au cours des dix ans de son Odyssée vers Ithaque. Il qualifie leur mal-être de Heimweh, le mal du pays. Il reprend la racine de ce mot allemand « Heimat », intraduisible en français, qui qualifie à la fois la maison d’enfance, le lieu où l’on naît, ce pays sans drapeau que chacun porte à l’intérieur de soi, et la terre sur laquelle on se sent bien. Comment reconstruire un endroit où se sentir enraciné comme l’entend Simone Weil lorsqu’elle écrit, exilée à Londres, son Prélude pour les devoirs envers l’être humain ? Une des pistes qu’elle nous propose d’explorer autour de la notion d’hospitalité est peut-être d’accueillir les histoires qui nous constituent.

À la recherche des racines qui ancrent nos mémoires collectives dans les territoires que nous arpentons, nous avons regardé nos pieds puis tendu l’oreille. La terre que l’on transmet en héritage, celle de nos champs de bataille, celle dans laquelle on enterre nos morts, la terre natale, celle que l’on adopte ou à laquelle on s’attache, garde-t-elle une trace des événements ? De nos fouilles, nous tirons des récits individuels qui disent autrement la mémoire collective.

Certains récits restent, se transforment en légendes, d’autres souvenirs s’évaporent avec le temps : l’oubli fait partie de l’Histoire. Si nous nous sentons parfois impuissants face aux tragédies dont nous sommes les témoins, il nous a semblé que les histoires soient encore la meilleure chose que nous ayons à mettre en partage. Alors oui, nous avons mille et une raisons de vous dire cela. Des raisons intimes, des raisons inquiètes. Nos voix tentent de se faire relais, de créer des échos et des correspondances avec les récits du passé. Comme une bouteille à la mer ou une carte postale que l’on envoie : un petit geste, une grande attention. »

texte : Anaïs Marion

Projet lauréat de l’appel à projet 2023 du contrat de filière arts visuels Nouvelle-Aquitaine / Astre et soutenu par la DRAC Nouvelle Aquitaine.